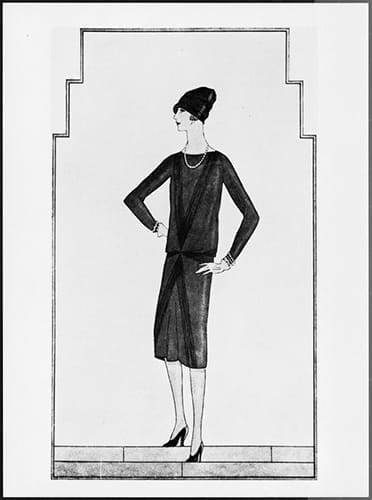

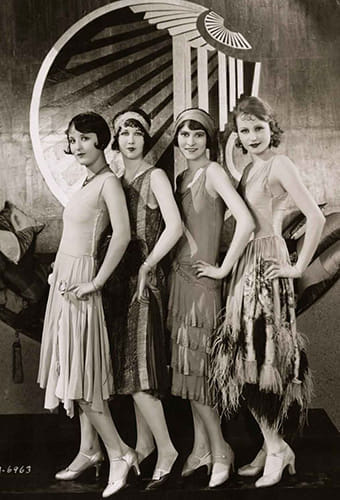

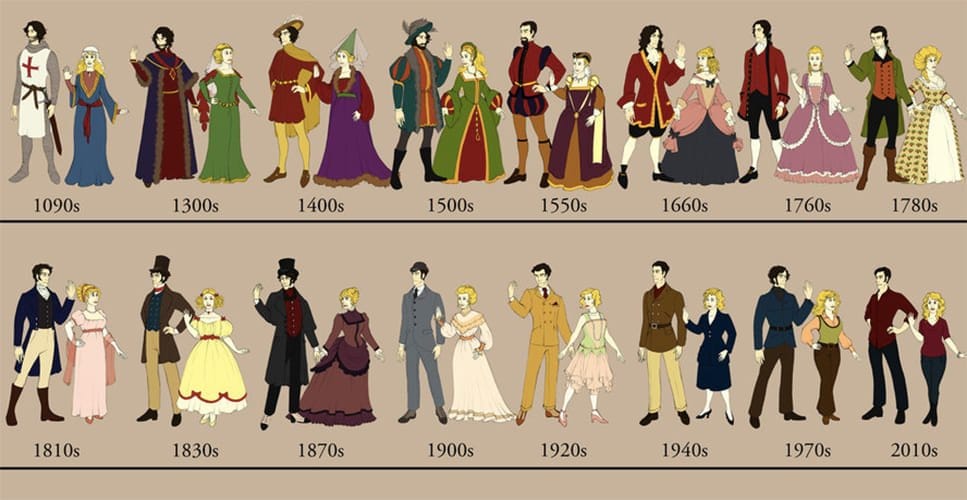

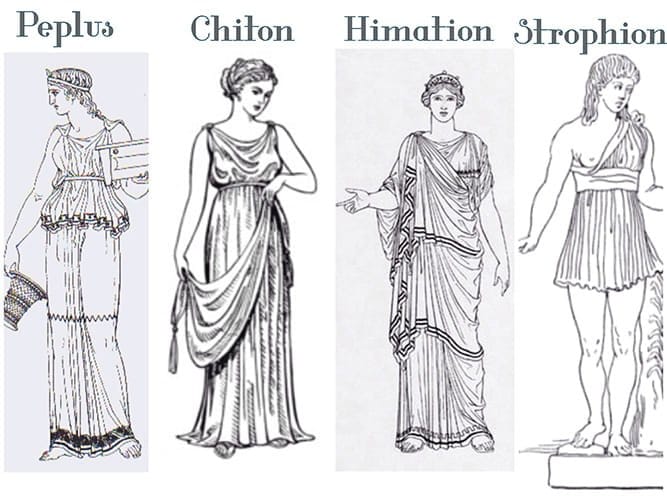

N.f., désignant un « vêtement féminin composé d’un corsage et d’une jupe d’un seul tenant » selon le Larousse. Une définition qui mérite d’être améliorée, si vous voulez l’avis d’une autre rousse, l’auteure de ce texte. Wikipédia y voit « un vêtement qui couvre le corps d’une seule pièce allant des épaules aux jambes. Elle s’enfile par la tête grâce à une ouverture dans le dos, sur le devant ou pas d’ouverture du tout. » Voilà qui semble un peu plus précis. Là où le Larousse perd le fil, c’est que si la robe est aujourd’hui féminine en Occident, elle est aussi masculine dans d’autres cultures. D’ailleurs, c’était également le cas en Occident avant la Renaissance. Historiquement la robe est portée par les hommes et les femmes de par le monde, et ce, depuis l’Antiquité. La première robe de l’histoire est un chiton, tunique en lin de la Grèce Antique portée par les deux sexes. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la robe devienne exclusivement féminine –en Occident- et un atour qui subit les modes. Crinoline, tournure, corset, fourreau, cloche puis plus courte, la robe change au gré des changements sociaux, miroir de l’évolution du statut de la femme. De Paul Poiret à Vêtements, la robe est sans cesse réinventée, selon son usage ou sa fonction : de cocktail, de soirée, décontractée. Certaines atteignent le statut de classique, comme l’essentielle petite robe noire, créée par Gabrielle Chanel en 1926 –qui au passage révolutionne à l’époque la coupe de la robe, faisant scandale. On ne peut aujourd’hui répertorier de manière exhaustive tous les types de robes que l’on peut rencontrer, sur les podiums comme dans les magasins. Mais elle reste, par opposition au pantalon emprunté aux hommes –synonyme à l’origine d’une certaine libération ou subversion–, le symbole de l’absolue féminité.